حكومة إسلامية في أفغانستان .. والموقف الأميركي

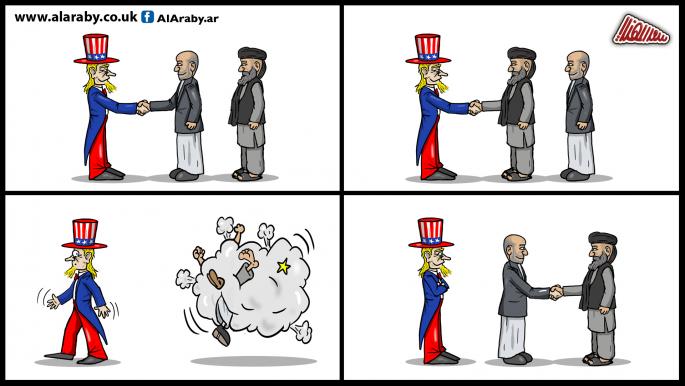

يمكن أن يُفهَم من نصّ الاتفاق الموقَّع بين إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، وحركة طالبان، في الدوحة في 29 فبراير/ شباط 2020، قبول أميركي ضمني بإمكانية قيام حكومة إسلامية في أفغانستان، بعد إتمام الولايات المتحدة سحْب قوَّاتها من هناك، إذ جاء في الاتفاقية: "وتنطبق التزامات إمارة أفغانستان الإسلامية التي لا تعترف بها الولايات المتحدة كدولة، والمعروفة باسم طالبان، في هذا الاتفاق على المناطق الخاضعة لسيطرتها، إلى حين تشكيل الحكومة الإسلامية الأفغانية الجديدة، ما بعد التسوية على النحو الذي يحدِّده الحوار والمفاوضات بين الأفغان". هذا بالتوازي مع تعهُّد الحركة بعدم السماح للقاعدة أو غيرها بالانطلاق من بلادها بعمليات عدائية ضدّ الولايات المتحدة. ثم لم تعترض إدارة الرئيس جو بايدن على هذه البنود.

وفضلاً عن هذه الاتفاقية، وما تضمَّنته، فإنّ إدراك واشنطن قوة "طالبان" وعدم توفير ضمانات كافية لمنع سيطرتها على الحكم، أو على الحظ الأكبر منه، يعني توقُّعاً بانتهاء الأمور في أفغانستان إلى تحكيم الشريعة، وَفْق التصوُّر الطالباني، فهذا هو جوهر التوافق الأميركي - الطالباني: سماح بتطبيق الشريعة في الداخل، مقابل تقديم "طالبان" ضمانات، واتخاذ آليَّات لمنع أيِّ فرد، أو جماعة، بما فيها "القاعدة" من استخدام الأراضي الأفغانية لتهديد أمن الولايات المتحدة وحلفائها.

إدراك واشنطن قوة "طالبان" وعدم توفير ضمانات كافية لمنع سيطرتها على الحكم، أو على الحظ الأكبر منه، يعني توقُّعاً بانتهاء الأمور في أفغانستان إلى تحكيم الشريعة

هذا الالتزام بمنع "طالبان" اتخاذ التراب الأفغاني منطلقاً لتهديد أمن الولايات المتحدة وحلفائها جرى التأكيد عليه مراراً في الاتفاقية، وفي عدَّة بنود، فهو الهاجس الجوهري، والمُحِدِّد العملي، وهو معيار النجاح الذي اتفقت عليه إدارتا ترامب وبايدن، كما جاء في كلمة للأخير، رأى فيها أنَّ بلاده حقَّقت أهدافها "في مكافحة التهديد الإرهابي" ولم تذهب إلى أفغانستان "لبناء أمَّة" بل تلك "مسؤولية" الأفغان.

حصل ذلك التخلّي الأميركي للضرورة الواقعية، بعدما قرَّرت الولايات المتحدة أنّه لم يعد في صالحها إبقاء قوَّاتها هناك، في هذا النوع من الحروب التي بلا نهاية، مع أنّها تعلم أنّ الحكومة الأفغانية غيرُ قادرةٍ على السيطرة على البلاد، أو أنّ ذلك على الأقل غير مضمون. وقد صدّقت الأحداث التالية هذا الظن، بعدما توالت انتصارات "طالبان"، وسيطرتها على معابر حدودية مهمَّة، وعلى قواعد عسكرية، وبعدما أعلنت سيطرتها على قرابة 85% من الأراضي الأفغانية، هذه السيطرة التي تريد منها الحركة فرْض الوقائع على الأرض، وتحجيم الحكومة الأفغانية، وإضعاف موقفها التفاوضي المستقبلي.

الأهم لأميركا، والذي لا مزاح فيه، مصالحها وأمنها، تلك المصالح التي تتسع، أو تتقلَّص، بحسب ظروف الصراع

يحدُث ذلك على الرغم من عدم خلوِّ الساحة لحركة طالبان، فثمَّة قوى أخرى لها رصيدُها، لكن يبدو أنّ "طالبان" هي القوة الأكثر تنظيماً والأقرب قبولاً، من الناحية الواقعية، حتى لو لم يكن من جهة الإيمان والقبول الطَّوْعي، لدى قطاعات واسعة أفغانية، وقد يكفي دلالة على ذلك رضوخ أميركا للاعتراف بها قوةً موازيةً للحكومة الأفغانية المدعومة أميركياً.

إلى أيِّ مدى تذهب حركة طالبان، في حال تمكَّنت من السلطة في الطابع الإسلامي الذي تريده للدولة والشعب؟ لا نعدَم سوابق تدلّ على نوع من التقبُّل الأميركي الواقعي لسياسيين ذوي توجهات إسلامية، كسابقة قبول إدارة الرئيس الأسبق، باراك أوباما، التعاطي مع الإخوان المسلمين في مصر، على الرغم من خلفيتهم الإسلامية. ولو أنّ مدى السيطرة والتأثير على طابع الحكم في مصر، إبّان حكم الرئيس محمد مرسي، لم يكن بحجم سيطرة "طالبان" المتوقعَّة في أفغانستان. ومع الفارق بين نموذجي جماعة الإخوان المسلمين وحركة طالبان، وعلاقة الأخيرة بتنظيم القاعدة، وعلى الرغم من أنّ واشنطن لم تفوّت الفرصة لإطاحة حكم "الإخوان" حين نضجت الظروف لذلك، بالقبول بانقلاب العسكر على الرئيس الإخواني المنتخَب. وكذلك لم تتخذ أميركا موقفاً صارماً من السودان، حين جنح إلى تطبيق أحكامٍ من الشريعة، إبّان التحالف بين الرئيس المخلوع عمر البشير وحسن الترابي، عام 1989، ولم يبقَ هذا هو موقف واشنطن، بعد استقبال الخرطوم زعيم القاعدة أسامة بن لادن؛ ما أدَّى إلى إبعاده عن السودان إلى أفغانستان، عام 1996، حصل ذلك بعدما أدرجت الولايات المتحدة السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب، في 1993، بعد اتِّهام حكومته "برعاية أنشطة إرهابية، واستضافة زعيم القاعدة، وفتح أراضي البلاد للجماعات المتطرفة، من شتَّى أنحاء العالم". كما لم تمنع توجُّهات الرئيس الباكستاني الأسبق، ضياء الحق، نحو تطبيق الشريعة، واشنطن من الاعتماد عليه، والتعاون معه، فالأهم لأميركا، والذي لا مزاح فيه، هو مصالحها وأمنها، تلك المصالح التي تتسع، أو تتقلَّص، بحسب ظروف الصراع، والأدوات المتوفِّرة، والرأي العام الأميركي.

يبدو أنّ "طالبان" هي القوة الأكثر تنظيماً والأقرب قبولاً في أفغانستان من الناحية الواقعية

وبالاستضاءة بسابقة "طالبان" في الحكم، نستذكر مقداراً من الواقعية السياسية، في علاقاتها الخارجية. أطلقت "طالبان" على حُكْمها الذي أسّسته عام 1996 لقب "إمارة أفغانستان" ولم تكن تمانع تبادل السفراء مع دول عربية، وذلك بعد اعتراف باكستان، ثم السعودية والإمارات، بها. ولم يظهر في سلوك قادتها السعيُ إلى "تصدير" حكْمها إلى بلاد أخرى. ولم تعلن، على غرار "داعش" في ما بعد، أنّها دولة خلافة لكلِّ المسلمين. ولم تكن هذه الطبيعة هي التي دفعت الولايات المتحدة إلى شنِّ حربٍ عليها، لكنّ الحرب جاءت، بعد رفْض الحركة تسليم بن لادن، بعد اتهام واشنطن "القاعدة" التي كان يرأسها، بهجمات "11 سبتمبر" في العام 2001، فالنطاق الذي كانت "طالبان" تطبق فيه الشريعة، وَفْق فهمها لها، كان محدوداً بأفغانستان، ولم يظهر عليها السعي إلى التمدُّد، أو الدخول في حربٍ مع دول أخرى على هذه الخلفية الشرعية... وها هي "طالبان" تُبدي نوعاً من الاحترام للقانون الدولي، أو على الأقل لا تسعى إلى التصادم معه، كما يُفهَم من بنْد التزامها بالتعامل مع طالبي اللجوء، والذي نصَّ على أنّ "إمارة أفغانستان الإسلامية (...) ملتزمة بالتعامل مع طالبي اللجوء، أو الإقامة في أفغانستان، وفقًا لقانون الهجرة الدولي، والتعهُّدات الواردة في هذه الاتفاقية...".

صحيحٌ أنّ "إمارة أفغانستان" كانت تتبنَّى أحكاماً تراها واشنطن، ودول غربية، متشدِّدة ومخالفة تماماً للرؤية الغربية للحكم ولحقوق الأفراد والمرأة؛ ما يصنِّفها في عداد الدول غير الحديثة، على الأقل داخلياً. لكن، من الناحية الاستراتيجية لم يكن وجود "طالبان" في الحكم يمثِّل تهديداً مباشراً، أو خطيراً. وصحيح أنّ واشنطن كانت محرومةً، إلى حدٍّ ما، من تركيز نفوذها في هذه البلاد، خصوصاً من الناحية الاستخباراتية، كما في ظلِّ حكومة أفغانية تابعة لها، أو متعاونة معها، وتلك خسائر لمصالح مأمولة، وَفْق الموقع الجيوسياسي للبلاد المجاورة لمنافستها الواعدة، وهي الصين، لكنّ العلاقات الباكستانية بـ"طالبان" لعلَّها كانت تخفِّف من فاعلية العقبة الطالبانية، فالطموح والسقف الذي تحتكم له الحركة في الحكم وطني، قُطْري، وهو الأمر الذي يعيّرها به تنظيم "داعش".

حرصت إدارة ترامب في اتفاق الدوحة على التأكيد على عدم اعترافها بـ"إمارة أفغانستان" دولة، لكنّ توقيع اتفاق معها، ومضِيّ الإدارة الراهنة به، يعني قبولاً، ولو (سلبياً)، بحركة طالبان طرفاً فاعلاً، بسلطة الأمر الواقع، وهو قبول بمرجعيتها الإسلامية وتوجهاتها في الحكم، على خلفية القناعة الأميركية التي تزايدت في السنوات الأخيرة عن لاواقعية فرْض الديمقراطية الأميركية، في المنطقة العربية والإسلامية، وأنَّ التحوُّل الديمقراطي يلزم أن يكون بمفاعيل داخلية، وليس بالإكراه الخارجي.

إرسال تعليق