يصعب تجاهُل الخيط الذي يربط أحداث الحرب المصغرة التي شهدها خط التماس التاريخي الفاصل بين شرقي بيروت وغربيها يوم الخميس الماضي، وما آلت إليه انتفاضة 17 أكتوبر/ تشرين الأول بعد عامين من اندلاعها. لا تنبع صعوبة التجاهُل من تزامن الحدث الدموي في محلّة الشياح ــ عين الرمانة، مع حلول ذكرى أبهى ما عرفه لبنان في تاريخه السياسي المعاصر فحسب، بل أيضاً من العنوان الذي أنزل من خلاله "الثنائي الشيعي" المسلحين والجمهور إلى الشارع ليلقى ستة منهم حتفهم هناك برصاص قنّاصة من مليشيات مقابلة أو من عسكر نظاميين: إطاحة المحقق بانفجار مرفأ بيروت طارق البيطار، لأنّه تجرّأ على استدعاء وزراء من "أصدقاء" حزب الله. وتعبير الأصدقاء ليس تحليلاً ولا غمزاً ولا ثقل دم، بل هو مستعار من خطاب لحسن نصر الله، يوم الاثنين 11 أكتوبر، وقد صاغ فيه تفاصيل "أمر اليوم" الذي ينصّ على إطاحة ثاني قاضٍ يحقق في انفجار المرفأ، بعد فادي صوّان، للسبب نفسه: لقد سوّلت له نفسه توجيه الاتهام لأصدقائنا، فيا غيرة الدين. والحال أنّ لبنان الذي يحكمه حسن نصر الله، القضاء فيه لا يتهم مسؤولين بموجب أدلة وشهادات ومواد قانونية. في لبنان ذاك، صارت الأزمة بالنسبة لبعضهم في السلطة، والمفخرة بالنسبة للآخرين، أنّ معظم القضاة في مختلف درجات المحاكم ممن تعاقبوا على ملف انفجار المرفأ، هم من المسيحيين، ذلك أنّ العدد الأكبر من ضحايا الانفجار هم من أبناء هذه الديانة وبناتها. هذا العقل المريض الذي فكّر بفرز القتلى والجرحى وإحصائهم بحسب الهوية الطائفية قَبِل، ذات يوم، بمعادلة "قاضٍ مسيحي يحقق بمقتل مسيحيين" جرياً على نظرية نصر الله: "نحن نقمع شارعنا وأنتم تقمعون شارعكم". ثم عاد العقل المريض اليوم ليكتشف أنّ في الأمر محاباة للمسيحيين، وتهديداً لغيرهم، بعدما شعر بالخطر الجدّي من استدعاء مسؤولين إلى التحقيق، إذ إنّ المحاسبة في قضية الانفجار، لو حصلت، فإنّها ستحقق أحد شعارات انتفاضة أكتوبر: بناء دولة قضاؤها يحاسب خارج التوازنات المذهبية. في لبنان ذاك، تُحرق أنبل القضايا لتصبح كومة من القاذورات. هناك، إنّ كارثة بحجم انفجار المرفأ ودمار نصف العاصمة ومقتل 220 شخصاً وتشرّد نصف مليون آخرين، تصبح "قضية مسيحية". وهل من أسباب أكثر وجاهة من هذه لكي تمتص حركة الهجرة من البلد ما بقي من طاقات ونخب وشباب؟

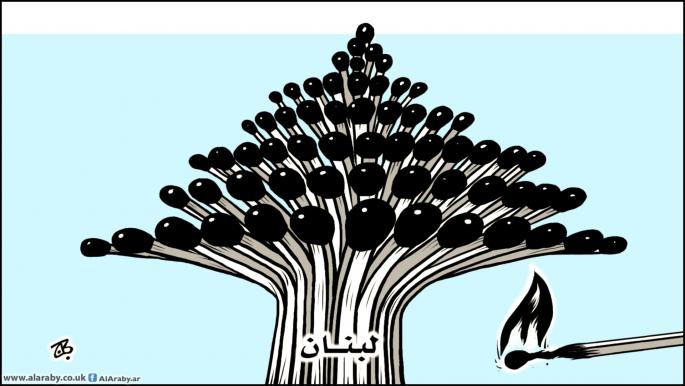

حرب الساعات الـ12 يوم الخميس الماضي فيها تكثيف لكثير من محطات لبنان في سنوات ما بعد حربه الأهلية. هي تذكّرنا بأنّ اندلاع الحرب مجدّداً، لا جولات الاقتتال المحدودة، حتى ولو كان احتمالاً ضئيلاً، ليس مستحيلاً. تذكّرنا بأنّه في الحرب الأهلية، التي تحصل في العادة بين مبنى وآخر، وبين الجار وجاره، وبين الأخ وأخيه، في أضيق الزواريب، لا يمكن حتى لحزب الله، بكلّ انتفاخ القوة الذي لا يتردّد في استعراضه بمناسبة ومن دونها، أن يخرج "منتصراً". تذكّرنا بأنّ انتفاضة 17 أكتوبر، لو لم تحصل، لوجب اختراعها. تذكّرنا بأنّ الجيش اللبناني لا يستطيع التدخل لفضّ أيّ نزاع أهلي تحت طائلة انقسامه، مثلما حصل في الحرب الأهلية "الرسمية" (1975 - 1990). تذكّرنا بأنّ السلاح السحري الذي تحكم به سلطة حزب الله البلد هو الحرب الأهلية: تخويفاً بها، أو تفجيراً لها، أو ادعاءً بأنّها هي القادرة على منع اندلاعها. في 7 مايو/ أيار 2008، كان موعد إشعالها. قبلها في 14 فبراير/ شباط 2005 كان زمن التهديد بها في حال زادت ردّة الفعل على اغتيال رفيق الحريري عن الحدّ المسموح به. منذ 17 تشرين 2019، آن الأوان بالنسبة للسلطة لتذكير متظاهرين طامحين بنيل رتبة مواطن، بأنّ هذا نظام لا يسقط، وأنّ هذا بلد يقيم الماضي في حاضره. فكّر شعب 17 تشرين ملياً بما وصل إليه واستكان. خرج له قاضٍ فدائي يعمل في مجاله بلا استعراض، فأعاد الروح للحالمين بالعيش في دولةٍ لا رعية. فكّرت السلطة بما وصل إليها فكان لا بدّ من تذكير من يهمّه الأمر بما يجدر وضعه كحلقة في الأذن: البديل عنا، "كلّنا يعني كلّنا"، لن يكون سوى حرب أهلية.

إرسال تعليق